桌子是從哪裡來的?桌子是從木匠、木材來的;木材是從哪裡來的?從樹木砍下來的;樹木是從哪裡來的?從樹的種子來的;種子是從哪裡來的?從之前的樹來的。

以上這些提問,雖然我們大都可以解釋,但是,這一切最根本的源頭、最開始的因,到底是什麼?是誰把它製造出來呢?這個問題就非常難以回答了。也許是因為太難回答了,所以才會有人想:「那最初的因,應該是造物主製造出來的。」

我想反問大家,你們覺得那個最初,如果不是造物主造的,那又是怎麼來的?

「在某個時間點以前,某個事物完全不存在;從某個時間開始,這個事物的因突然存在了,於是這個時間點,就是這個事物的最初。」這種觀點,佛教並不認同。佛教認為,某個事物的存在有其前因,前因又有其前因,如此不斷地往前追溯,根本碰不到盡頭。換句話說,佛教認為某個事物存在的續流,根本沒有所謂的最開始,即「相續無始」。

舉例來說,這輩子的心識源自於前輩子,前輩子的心識源自於前前輩子…,這樣一直往前推,就算你推得再久,也找不到心識最開始的起點。生無始,心識也是無始,佛教並不同意心識這個續流有所謂最開始的起點。

也許有人會想:「只是因為時間的距離太過遙遠,所以無法解釋。解釋不出來,並不代表那個起點不存在。」這種心情是:雖然無法解釋,但還是覺得有開始。

明明解釋不通,為什麼心裡依然認為有開始呢?

其實,這種情況也曾經發生在我身上。我在想,也許因為前輩子曾學過外道宗義,在心上留下了這種習氣;又或許,由於日常生活裡的種種,包括經常使用的物品器具,我都覺得它們有所謂的「開始」,大部份的開始都是工廠,我心裡把它們存在的續流,自在主張地劃了一個界線,說一切都是從這裡開始的。由於經常串習,養成了習慣,所以當「無始」這個概念第一次進到我心裡時,我覺得有點不舒服。

如果你不認同「無始」這個概念,認為造物主是一切的開始,那麼,造物主又是怎麼來的?此時,你唯一能作的回答,亦是「造物主是無始的」。

有人說,就像房子是工匠蓋出來的,瓶子是陶藝師做出來的,一切的存在也都有製造者。只因為工匠與陶藝師是我們看得見的人,所以我們覺得房子與瓶子有製造者,而造物主我們看不見,所以才不覺得有造物主存在。

對於上述這種想法,可以用以下的思路去反問。雖然房子是工匠蓋的,但蓋房子除了需要工匠,也要有水泥、木材等原料;做瓶子也需要原料,每一種東西都要有原料才做得出來。如果一切都是造物主製造的,那麼祂應該也需要材料吧?在祂「開始」製造一切之前,如果沒有材料,就無法製造。就算在那個「開始」之後的一切是造物主製造的,但在那「開始」之前的材料卻不是造物主製造的。這樣一來,你等於承認有些東西不是造物主製造的,這與「一切都是造物主製造」的說法,顯然自相矛盾。

雖然一般而言,事物的產生沒有所謂的最開始,但這個地球的開始卻是可以解釋的。我們現在居住的地球,一開始時並不存在,後來在這個大空間裡,由於因緣的聚合,形成了我們現在居住的地球。

佛教經典裡說,在很小的微塵裡,有地微塵、水微塵、火微塵、風微塵、虛空微塵。這些微塵都是無常法,所以它們都會變化,但它們的相續並不會中斷,所以,即使在整個世間毀滅之時,這些微塵依舊存在於虛空之中。根據《俱舍論》的描述,未來將投生於這個地球的眾生,他們的業力使得風微塵受到影響,使得風微塵開始搖動、彼此碰撞,形成四大種中的風大種,然後產生溫度形成火大種,有溫度之後,就會接著產生水氣而形成水大種,然後,就像從雲產生雨水、從雨水產生堅硬如石的冰,時日漸久就形成地大種。

總之,根據佛教經典,這個地球形成最開始的因,是將要投生到這個地球的眾生業力,影響風微塵產生了搖動,從此而漸漸形成的。

佛教認為,心識與物質之間是有關連的,透過內心的想法,有能力影響外在的物質。舉個例子來說,某個地方如果住著許多努力觀修慈悲心、菩提心的正士夫,那麼,來到此處的人,無論知不知情,內心都會感到平靜;某個地方如果經常發生戰爭,或是人們經常做一些粗暴的惡行,不知情的人來到此處,內心就會覺得不舒服。

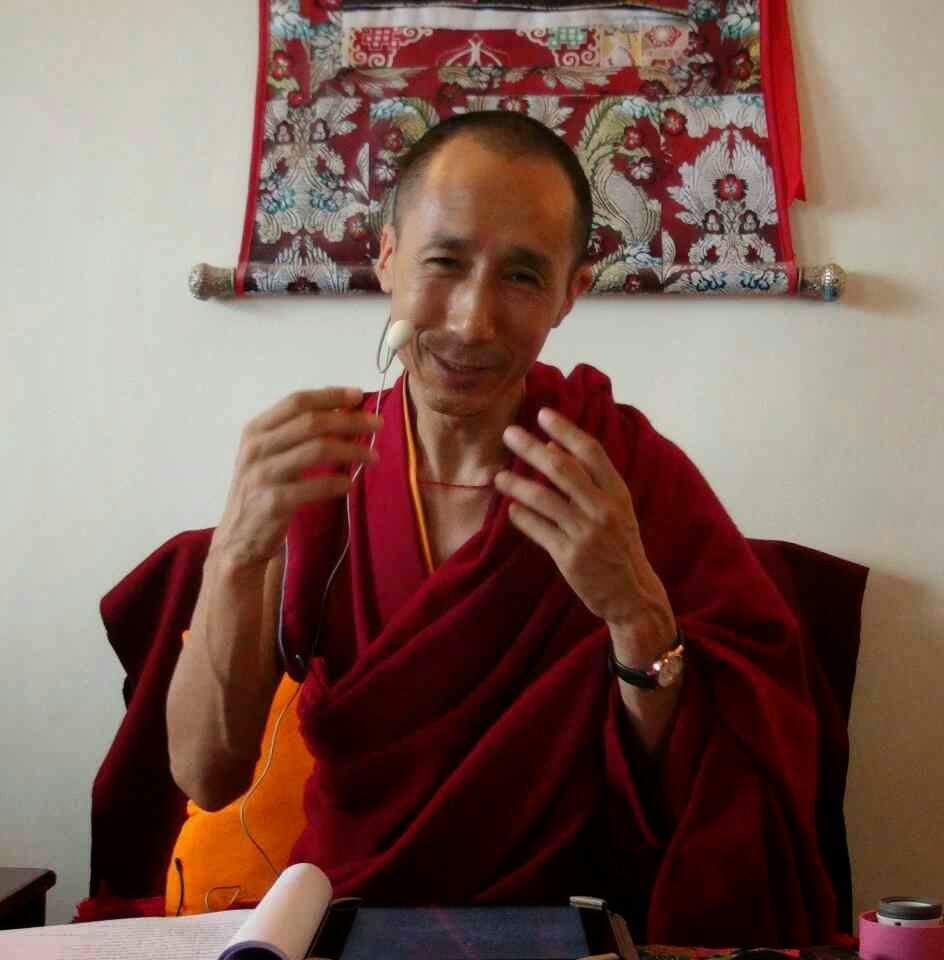

(老師說到馬來西亞的一位比丘,他相信心識有改變外在世界的能力。所以近年來他號召大眾在同一時間觀修慈心,希望世界因此更和平)

(老師又說到,施主供養由邪命而來的供養物,影響閉關者修行的例子。)

內在心識與外在物質,兩者之間是有關係的。所以,如果投生在某處的人們,多數都是上輩子造過很多殺業的人,那麼這個地方就很容易發生戰爭,環境裡也很容易長出有毒物質,或是多刺的植物。這種由心識的力量影響外在環境的結果,屬於業果中的「增上果」。

透過增上果的例子,雖然說明了內在心識與外在物質間的關係,但是,達賴喇嘛尊者曾經多次提出一個問題:「外在的環境,在哪個界線內算是『由業而生』,在哪個界線外就不算是受到業力的影響呢?」這個問題,值得大家進一步想想看。

以下,跟大家分享我個人的想法。

若要說這個地球最開始聚合的因緣是業,也就是剛才講的《俱舍論》的看法,我自己不太能接受。

我不太能接受的原因,是因為有個地方實在是想不透。現在我們居住的地球,在尚未形成之前,這個空間裡本來就有地水火風等微塵。那時,距離地球非常遙遠的其他世間,也有為數眾多的有情,其中有些有情,未來將會投生到地球。因為受到他們業力的影響,於是地球這個空間的風微塵就開始搖動,最後形成了地球。我想不通的地方是:在地理位置上,距離這麼遠的兩個地方,其他世間有情的業力,是要怎麼影響地球啊?而且影響的方法又是什麼呢?對於我的疑惑,似乎只能用「不可思議」這幾個字來回答,真要做解釋,應該非常困難吧!

可能是我太寡聞了。我只在《俱舍論》裡看到「由業而生」的這種解釋,也許其他經論裡有從「非由業而生」的角度,解釋這個世間最初是如何形成的,只是我沒讀到而已。總之,到目前為止,我還沒找到任何支持我疑問的經論依據。

如果微塵不是受到業的影響而開始搖動、聚集,那又是什麼原因呢?以下是我的想法。

佛教經論裡講到微塵時,有些毗婆沙宗的學者認為,最細小的微塵之間,彼此並不會直接碰觸。但這樣一來,這些微塵要如何堆積成一個物體呢?這些學者回答說:「這些細小微塵雖然不碰觸彼此,卻還是可以堆積成為一個物體,而且不會散掉,因為這些細小微塵有一種力量,可以把彼此拉近。」這種互相吸引的能力,有人說是它是來自風的力量,也有人說它是一種屬於物質的能力。

再從地、水、火、風四界各自的作用來說,經論裡說它們分別有執持、集聚、成熟、搖動的功能。其中,注意一下「水界有集聚的功能」這個概念。

根據論典裡講過的「細小微塵間,有一種可以拉近彼此的力量」,與「水界有集聚的功能」這兩個概念可知,由於微塵本身擁有集聚的能力,當這種能力可以發揮作用時,微塵就會再一次集聚了。

在這個空間裡,並非從來沒有世間存在過,在現在這個世間尚未形成、看似空蕩蕩的情況之前,有另一個世間曾經存在過,只是因為「分散」的力量發揮了作用,於是就散掉了;然而,當分散的能力用盡,微塵本來就有的集聚能力得以發揮,於是微塵又會慢慢集聚,最後形成這個世間。

以上,是我想到不用「業」的角度,來解釋這個世間最初形成的方法。

日前,達賴喇嘛尊者召集了一個小組,編寫一本以「佛教科學」為主題的書。有一次開會時,因為討論到與此相關的議題,我就把剛才講的那些想法向法王稟報。講完之後,另一位與會的格西跟我說:「你的說法,跟順世外道一樣!」

順世外道是一種印度外道,他們認為前後世、業果與三寶根本都不存在。在他們的一部論典裡,講到這個世間最初如何形成時,完全只從四大種的作用去解釋。那位格西看過這部論典,所以當場就跟我這麼說。法王聽了,就開玩笑地對我說:「你是順世派啊!」接著法王又開玩笑說:「不過,在場的順世派不只你一人,我也是呢!」哈哈!

我想說明的是,「業」與「外在物質」之間的關連性,那個界線在哪裡?我們應該就像法王說的那樣,要好好去思考觀察。

.jpg)

沒有留言:

張貼留言